返回目录:ppt怎么做

《礼拜五或太平洋上的灵薄狱》是法国作家米歇尔·图尔尼埃的代表作,一九六七年发表后即获当年法兰西学院小说大奖。

“灵薄狱”(原文为limbes)是个宗教名词,原意为地狱的边境,指基督降生前未受洗的儿童及好人灵魂所居之地。著名法语翻译家王道乾先生经斟酌后,将其译为“灵薄狱”。在法国有一种根据小说内容创作主题音乐的传统,图尔尼埃的这部作品就经常被音乐家选中并改编。上图即是Romain Humeau根据《礼拜五或太平洋上的灵薄狱》创作的音乐专辑的封面。

那么,这部小说究竟讲了什么样的内容,又为什么成为经典呢?分享著名法语翻译家柳鸣九先生写的一篇解读文章。

一个特定精神过程的神话

《礼拜五或太平洋上的灵薄狱》译本序

文|柳鸣九

- 声明:如需转载先请私信联系 -

在米歇尔·图尔尼埃文学创作的特点中,“旧瓶装新酒”,要算是较为明显的一个。他往往借用已往文学中既有的故事题材、内容成分与人物符号,加以创造性的艺术处理,注入自己独特的哲理寓意,使旧题材、旧成分、旧人物焕然一新,不,说焕然一新还不够,应该说是另外获得了新的生命。

如像,在《夜的秘密》中,一首在法国家喻户晓的儿歌《月光照耀下》,竟然成为了一个三角故事的一部分,于情节发展上,起了一定程度的关键性的作用,于主题上,阐发了仁爱宽厚、融洽亲和的思想,于情趣上,带来了对人物的某种揶揄意味,它完全具有了一种新的生命,而作者却幽默诙谐地把这首古老的儿歌说成是来源于他这个充满了现代意趣的故事!又如,在《小大拇指的出走》中,他显然又借用了法国著名儿童故事《小大拇指》中的小主人公,暗喻这个家喻户晓的儿童人物的故事。

当然,最突出、最著名的例子,还是这本书。这本书的主人公是鲁滨孙·克鲁索,内容是他漂流到一个渺无人迹的荒岛上的故事。这岂非英国十八世纪作家笛福(1660—1731)的《鲁滨孙漂流记》的“旧瓶陈酒”?自从笛福这部著名的小说于1719年问世以后,鲁滨孙征服荒岛的故事在全世界广为流传,几乎已经到了家喻户晓的程度,难怪有读者曾经向米歇尔·图尔尼埃提出这样一个问题:他为什么不把这本书题献给丹尼尔·笛福,虽然这本书出版后当年即获得了法兰西学院大奖,其非凡的独创性与高度的文学价值是无可置疑的。

丹尼尔·笛福的《鲁滨孙漂流记》

图尔尼埃的鲁滨孙从笛福的鲁滨孙而来,笛福的鲁滨孙则从塞尔科克的真人真事而来,但不论是笛福的鲁滨孙还是图尔尼埃的鲁滨孙,两者都是神话,是资本主义的神话,不过,根本的不同在于,一个是物质进程的神话,一个是精神进程的神话。

1704年,一个名叫塞尔科克的苏格兰水手,由于与船长不和,被抛弃在距智利海岸约500海里的于安·菲南德岛上,人们只给他留下了一支步枪、一些弹药、一本《圣经》与他自己的衣物,就像在凡尔纳的小说《格兰特船长的儿女》(1868)中,邓肯号为了惩罚坏蛋艾尔通,把他抛弃在太平洋上的达抱荒岛上一样。塞尔科克在荒岛上居然存活了下来,过了四年四个月,最后被当时有名的航海家渥地士·罗吉斯的船队发现,根据罗吉斯在《环球巡航》中的记载,塞尔科克被发现的时候,“披着羊皮,神气看上去比羊皮最初的主人还要狂野”,“他赤着脚,跑得比狗还快”(转引自梅克洛斯:《鲁滨孙·克鲁索的真实原型》第92、94页。见杨耀民:《鲁滨孙漂流记》译本序,“外国文学名著丛书”本,1982年。)。

塞尔科克一个人在荒无人烟的岛上,靠自己的生存能力与艰苦劳作活了好几年,这确实要算是一个奇迹,他的事迹在英国引起了一些轰动,他1711年回国后,有一位作家理查·斯梯尔会见了他,并在《英国人》杂志1713年12月3日一期上报导了他的故事。也正是以塞尔科克的故事为题材,笛福创作了《鲁滨孙漂流记》,其问世的时间是在斯梯尔作了首次报导六年之后,那时,塞尔科克尚健在人间,直到1723年才逝世,他在世的时候,笛福是否会见过自己小说主人公的这个原型,就不得而知了。

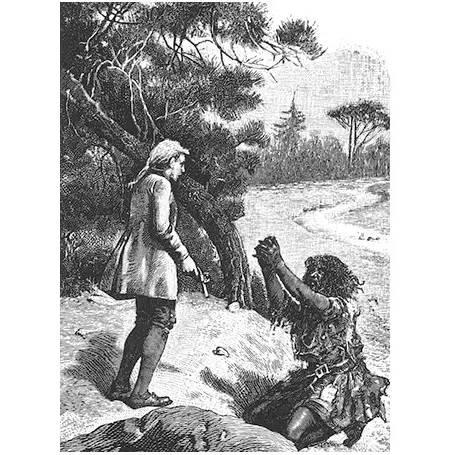

鲁滨孙形象的绘画

同一个塞尔科克进入文学后,却成为了不同的形象,具有不同的意义。在斯梯尔的眼里,在荒岛上像野人一样的塞尔科克是世界上“最快乐的人”,因为他的“要求仅限于生活必需品”,因此,斯梯尔笔下的塞尔科克是一个具有“知足常乐”涵义的形象,他引述了塞尔科克回到英国后的这样一句话:“我现在有800镑,但我永远也不会像我在岛上一文不名时那么快乐了。”

塞尔科克在笛福那里,有了根本性的变化,变化与差异不在于他们两者的生存能力,而在于野蛮化与文明化。如果说,塞尔科克表现出了惊人的存活能力的话,那么应该说这种存活能力是野蛮化与动物化的存活能力,他变成了跑得比狗还快,这固然使他具有了非凡的捕食能力,但也标志着他已经异化于十八世纪文明社会的常人,而向蒙昧时期的原始人靠近。

笛福的鲁滨孙则不同,他在荒岛上存活了下来,而且存活了二十八年之久,比塞尔科克的四年四个月多出了六七倍,这固然要靠他自己非凡的体能,但主要并不是靠“跑得比狗还快”的野蛮化的本领,而是靠他文明化的本领。他以艰苦的劳动与坚毅的意志,运用他从文明社会里曾经学到的所有一切知识与技能,创造出劳动的奇迹,他修建房屋、造船、耕种、开辟种植园与牧场,使得他的生活除了某些小用品与衣服以外,并不低于文明社会中的一般水平,在这种劳动创造生活的过程中,他完全保持了文明人的状态,并未有任何退化,相反,他运用文明社会中经验成果与文化知识的程度,甚至还要高于文明社会中一般的常人。

他不仅在荒岛上建立起他的文明生活的“窝”,而且,还建立了文明社会的关系、秩序、法权、地位与等级一应俱全的一个小小的文明社会王国,他划定自己的领土,发布自己的命令,明确自己的所有权,制定法规,用基督教作为自己的精神武器对付他所奴役的对象,不论是当他长期滞留在荒岛上,还是离开荒岛回到了英国,他俨然都是这个荒岛的总督,是掌握着这个小岛全部文明化秩序机制的君主。

显而易见,笛福笔下的鲁滨孙是一个奋斗、开拓、进取、扩张的形象,是一个即使在远离人世的蛮荒条件下仍执着入世的形象,毫无疑问,鲁滨孙的故事,是一个近代社会的神话,是一个以劳动、毅力、智慧与知识创造物质生活与现实关系的神话,它反映了十八世纪新兴资产阶级创业、开拓、殖民、占有的狂热。

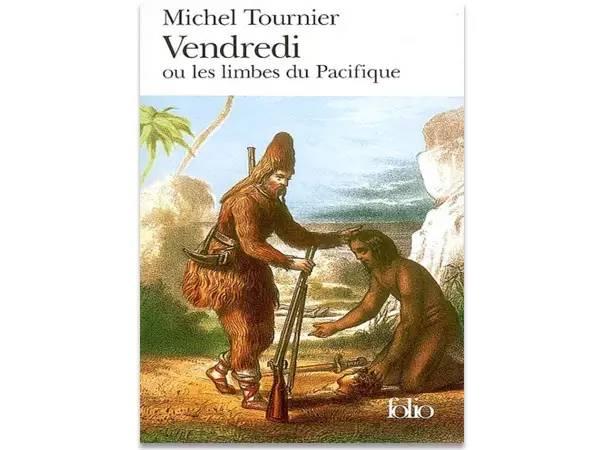

米歇尔·图尔尼埃的《礼拜五或太平洋上的灵薄狱》

图尔尼埃的鲁滨孙在某些基本方面是沿袭了笛福的鲁滨孙,他仍然是一个以艰苦劳作与聪明才智创造物质生活的英雄,他耕种荒地,生产口粮,他开创畜牧饲养业,驯养野山羊,养蜂,养鱼,他不断扩大自己的劳动经营的范围,直到制糖、制果酱、制果脯蜜饯,……达到了一个完备的农场的水平与规模,他建筑房屋,为自己提供的不只是一个栖身的“窝”,而且俨然是一座舒适的别墅。

这个鲁滨孙同样也是文明社会疆界的拓展者与能干的治理者。他对荒岛作了全面的勘察,绘制出了地图,把它当作归他所有的领土,然后,他又制定了小岛的“宪章”,明确规定自己是这个小岛的总督,制定了刑法,进行自律,以使自己虽然身处于蛮荒原始的环境中,仍然按文明社会的规范来生活,如严禁随地大小便等等。

图尔尼埃的鲁滨孙在这一阶段与笛福的鲁滨孙一样,都是隔着不可逾越的海洋空间,执着地维系着自己与文明社会在精神上与生活模式上的那根脐带,不要忘记,他在岛上建立起自己的生活之前,就建造了一艘要逃离荒岛的船,把它取名为“越狱号”,他的荒岛则被命名为“希望岛”,意为他在这里仍热切地抱有重返文明社会的希望,不论这个小岛被他治理得如何井井有条,但在内心深处,这里仍然是他不愿永远安身的“异地”。总而言之,这时,他和笛福的鲁滨孙是一类人,仍然是人类文明社会的忠实成员。

当然,这时的他,与笛福的鲁滨孙多少也有些不同,在劳动创造现代式的生活上,他显然要比十八世纪的那个感情平实、态度冷静如同一个劳动机器的前身更有灵性,更有热情,更带有那么一点点诗情,且看他身上那种田园诗人式的倾向,这种玩意是笛福的鲁滨孙所没有:

……大麦和小麦生长茂盛,鲁滨孙第一次感到了希望岛所给他的快乐——多么温柔,多么亲切呵!——他用手抚摩着那青中带蓝的嫩茎。他这片美丽的地毯似的种着谷物的土地,被到处长着的寄生莠草给玷污了,他费了好大的劲才控制住自己没去把这些杂草连根拔除,他不能违背福音书上的教导,在收获之前去把好的谷粒和稗子分开。他想到不久以后,就会从岩洞西侧内壁松脆岩石上挖成的桶状的烤炉里滚出烤得金黄的大圆面包了,心中感到很是欣慰。一个为期不久的雨季把他吓得直发抖,他担心他那些麦穗吃饱雨水后会变得很沉重,成片地倒伏。可是太阳出来了,麦穗又挺立起来,在风的吹拂之下它们的冠毛摇曳着,就像头上饰有羽冠的骑兵小队一般。

诗人气质,还不是他最突出的特点,他与笛福的鲁滨孙更为明显的不同,则是他的哲人倾向。应该承认,十八世纪的鲁滨孙绝非思想迟钝、心绪单调的人,他除了经常有分析谋划自省反思的习惯外,还不时发出“人生是怎样一个光怪陆离的东西啊,人类的感情在不同的环境中是怎么变幻无常啊”之类的感慨,尽管他的感慨只是一种没有什么独特性的大众化的感慨,总不失为一种感慨吧,但他却绝对没有图尔尼埃的鲁滨孙身上那些深奥的思辨与抽象的玄学。图尔尼埃的鲁滨孙喜欢经常写点“航海日记”,那可是只有学过哲学的人在书斋里才能写得出来的玩意,而绝非一个只“上过乡村义务小学”的英国水手弄得出来的。请看这么一段就够了:

每个人在他身上——而且犹如超越于他之上——都承担着一大堆习惯、心理反应、条件反射、机制、成见、梦想、已经形成并在与同类反复接触中不断变化着的内部连带关系,所有这一切既脆弱又复杂。就像开花这种微妙的情况一样,由于树液精气缺少,花也纷纷憔悴凋落。他人,是对自我世界具有支配力量的主要部件……我每天都在衡量着我对他人所期求的是什么,每天我都记录下我作为一个人的结构中出现的新裂痕。丧失了说话的习惯,我知道我将会遭到怎样的危险,我焦虑万分,我用全部热情去战胜这种极端的衰惫。但是由于我与世隔绝的孤独,我与物的关系性质已经改变。一位油画家或一位版画家在景物中或建筑物附近添上一些人物,那并不是出于一种对于附属物的艺术趣味。这些人物提供了比例,更其重要的是,这些人物构成了某些可能的视点,以辅助那具有不可缺少的潜在性能的观察者的实有的视点。

诗人气质与哲人倾向,这两点足以构成变异的基因,构成图尔尼埃的鲁滨孙与笛福的鲁滨孙分道扬镳的基础,当礼拜五一出现,分道扬镳就正式开始了。

在笛福那里,鲁滨孙与礼拜五的关系,是主仆关系,统治者与被统治者的关系,教化者与被教化者的关系,鲁滨孙开拓文明社会生活领地的成功,殖民的成功,扩充所有制法权的成功,在相当一部分意义上是体现在他对礼拜五的制伏、驯化、调教的成功上。在笛福的心目里,他们两人的关系的象征性很清楚,很简单,那就是文明战胜了野蛮,秩序战胜了原始。

到了图尔尼埃这里,开始的一阶段,事情也是如此,鲁滨孙对礼拜五而言,是居高临下的主人,是拥有管辖权的总督,是发号施令的将军,是训诫开导的大祭司,然而这个礼拜五始终江山不改,野性未驯,他不止一次行为出轨,扰乱了鲁滨孙在岛上井井有条的文明生活的秩序,最后闯下大祸,引起爆炸,把鲁滨孙从文明社会那里带来的一切,以及模仿文明社会的方式创造出来的一切都炸为乌有,这一炸,非同小可,炸断了鲁滨孙与文明社会的一切联系与脐带,迫使鲁滨孙完全还复到了原始状态,而与原始人礼拜五完全处于了一种平等的地位。

一旦如此,戏剧性的变化就发生了,原始的礼拜五变成了教化者,文明的鲁滨孙变成了被教化者,礼拜五恣意地展示与发挥他自我的原始性,而鲁滨孙则急转直下地放弃了、遗舍了、抹杀了自我的文明性,他朝着礼拜五进行原始化的自我异化,就像笛福的礼拜五曾经朝着鲁滨孙进行文明化的自我异化一样。

于是,他令人惊奇地成为了礼拜五式的原始人,他追求与大自然的融合,他也达到了与大自然的融合,逐渐成为了大自然中的一个部分,成为大自然中能与太阳直接交流的一个元素,最后,更令人难以置信的是,当一只英国船来到荒岛本可以把他带回故土的时候,他却拒绝搭船回国,放弃了他原来要从荒岛上“越狱”而逃,要回归故土、重整家业的渴望,而决心永远呆在这个荒岛上在这里享受既无过去、也无将来的现时绵延,在这里品味原始野蛮生活的幸福,在这里仅仅作为一个元素与大自然融合为一体。

至此,图尔尼埃完成了他对笛福的鲁滨孙的逆向处理,使得一个迥异崭新的鲁滨孙在他笔下脱颖而出,这个新的鲁滨孙所具有的另一番意义与象征性,正如二十世纪完全不同于十八世纪一样。

斯蒂芬森的经典小说《金银岛》中其实也有鲁滨孙式的人物形象

尽管卢梭早就把原始人的生活描写得十分美满幸福,富于诗情画意,图尔尼埃也尽力表现他的礼拜五对鲁滨孙的影响,人们大可不必到原始人、礼拜五身上去挖掘无穷的魅力,原始人毕竟是原始人,礼拜五毕竟是礼拜五,他们身上远没有那么多值得文明社会的人去仿效的习性。

事实上,即使是在图尔尼埃的鲁滨孙传奇里,鲁滨孙最后的“改宗”,与其说是礼拜五的魅力所致,不如说是鲁滨孙内心世界发生了大裂变、大倾覆的结果,说得简单一点,那就是他知道并见识过“文明世界”里的种种弊端与矛盾,他不愿意再回到充满了灰尘、耗损与破坏的“文明世界”中去进行种种选择,而这种内心的大裂变、大倾覆,正是从他那诗人气质与哲人倾向中滋生出来、扩展膨胀而成的。他最后的改宗,自始至终是按精神过程的逻辑,而不是按物质现实生活的逻辑运作定型的。

至于礼拜五,他最后却投靠了那个英国船长,他倒是向往文明社会里的生活,因为,他还没有像那个从船上逃下来的小孩礼拜四那样,尝过被捆绑与挨皮鞭的滋味。我们已经说过,这两个鲁滨孙都是神话。如果说,笛福的鲁滨孙是一个特定的物质生活过程的神话的话,那末,图尔尼埃的鲁滨孙则是一个特定的精神生活过程的神话。前一个神话的结果,是在几乎不可能的条件下产生了现代物质生活的复制品,产生了一块殖民地以及相关的法规、关系与所有制;后一个神话的结果,是产生了精神上的一种主义,即对现代文明的厌弃主义。

两者同为神话,如果把它们放在十八世纪到二十世纪的历史发展与现实关系的背景上,彼此之间的差异还是相当明显的。虽然就笛福笔下的鲁滨孙在荒岛上所处的具体条件而言,他在那里要创造出所有那一切,其不可能几乎近于天方夜谭,然而,就十八世纪以来的世界进程与现实发展的实际情形来说,鲁滨孙传奇并非是完全没有现实性的一种幻想虚构。

令人不能不深思的是,从鲁滨孙以来,世界上几乎所有的荒岛都被人一个一个开发了,以至今天世界上已经几乎不再有无人的“净土”了,而这些荒岛被一一开发出来的历史,其传奇性都可能在一定程度上带有鲁滨孙的色彩,笛福的鲁滨孙故事,只不过是以后人类开拓、殖民、向世界每一个角落进军的大规模活动在文化上的一种预感,就像凡尔纳的《神秘岛》中尼摩船长的故事是对二十世纪潜水艇的预想一样,因此,我们不妨把笛福的鲁滨孙传奇称为有现实基因的神话,有可实现性因素的神话。

图尔尼埃的鲁滨孙传奇则不同,它是一则主观畅想的神话,是幻想性的神话,是一个没有现实基因的神话,没有可实现因素的神话。

因为理由很简单,第一,鲁滨孙作为一个十八世纪的人,他不可能断然拒绝搭船回国而执意呆在荒岛上,离开荒岛对他来说,明显意味着获救,拒绝离开荒岛,则明显地意味着难以生存下去,他在荒岛上只靠自己的诗情与哲理,只靠与太阳的对话,显然是活不下去的,只要鲁滨孙还有起码的理智与正常的判断力,他就不可能采取这种悖谬的态度。第二,即使鲁滨孙在荒岛上能活下去,十八世纪以来,人类在全世界范围里的扩张与开拓,也不会再留给他这样一个世外桃源,他不可能在这里继续过体验诗情画意与进行哲理冥思的日子。

事理再清楚不过,矛盾显而易见。图尔尼埃很明白这个事理,他清醒地意识到了这个矛盾,他与其让别人指出来,不如自己来彻底道破。于是,《礼拜五或太平洋上的灵薄狱》问世之后好几年,他又写出了被收入短篇集《大松鸡》中的一个名为《鲁滨孙·克鲁索的结局》的短篇小说,向世人交待了他的鲁滨孙的结局:在荒岛上的世外桃源美梦彻底破灭了,他不得不回到了他的故土,虽然他又曾出去寻找他那个荒岛,但过了一些年后,又更为穷极潦倒地回来了,疲惫不已,颓废不堪,半截子泡在酒里,只落得不停地唠叨他那个世外桃源,成为人们的笑料。

作家往往不喜欢评论家,如果评论家靠僵硬的推理与逻辑把一部作品推到一个荒诞、尴尬难堪的境地的话。我们以上的评论是否有这种气味?如果照以上所述,鲁滨孙的追求纯系主观幻想,作者满怀了激情谱写了鲁滨孙“改宗”的浪漫剧,岂非多此一举?

是的,图尔尼埃的鲁滨孙“改宗”故事,是一个幻想性的神话,是一个精神过程的产物。但是,如果说这个神话本身的幻想性的话,这个精神过程却并不是虚幻的,没有现实性的。它正是现实历史的派生物,它正好是伴随着笛福的鲁滨孙开拓式的物质生活过程而产生的,正好是伴随着近代资本主义开拓扩张式的物质生活过程而产生的,这一精神过程就是人类对近代物质文明的反思潮流的兴起。

这一潮流的源头可以上溯到十八世纪的卢梭。卢梭曾对原始时代作过热烈的赞颂,对当时十八世纪的阶级文明作过强烈的否定。他对原始时代的理想主义的向往,无疑是一种浪漫主义的遐想,一种天真的诗情,而他对当代文明骇世惊俗的指责与厌弃,虽然深刻犀利,振聋发聩,但显然有过激过火的成分,连文学艺术的成果也给否定了,大有把孩子与脏水一起倒掉之势,即使在当时的先进思想家的阵营中也引起过不同的意见。

卢梭,这位在思想领域各个方面开一代潮流风尚的大哲人,他诸多的思想建树对后世影响之大是怎么估量也不会过分的,同样,他对原始时代与对阶级社会文明的思想与论述在后世也常闪耀出动人的光辉与魅力,特别是近代社会的发展带来的某些负面效果,引起人们的反思与诘问的时候。在二十世纪,物质文明发展到空前的高度,人与自然的关系等一系列问题,也更加尖锐地摆在人类的面前,在这种条件下,卢梭主义思潮的重新泛起,也就是必然的了,至少在法国是如此。

一个世纪太久,且说半个世纪。仅从六十年代以来,在法国就出现了三部明显带有卢梭主义色彩的长篇小说名著,而且三部分别都是出自当代文学名家之手。图尔尼埃的《礼拜五》是其中之一,其他的两部,则是勒·克莱齐奥出版于1963年的《诉讼笔录》与巴赞出版于1981年的《绿色教会》。

上海译文2008年曾出版勒克莱奇奥《诉讼笔录》

这三部作品不论在题材上与背景上有什么不同,都有一个厌弃文明社会的主人公。如果说图尔尼埃的鲁滨孙身上还有某种哲理睿智与浪漫诗情的话,那末,在《诉讼笔录》与《绿色教会》中,主人公对文明社会厌弃的方式则更加骇世惊俗、偏颇极端。

勒·克莱齐奥给他的主人公取名为亚当,直喻为人,这个“人”不仅把自己家庭优裕的物质生活与本人精深的文化教养彻底抛得一干二净,不仅在现代文明高度发展的城市社会里,过着流浪汉简陋的几乎接近野蛮状态的生活,而且他还竭力放弃他作为人的思考力与认知力,甚至故意在感觉上使自己原始化、降格化、非人化、物化,表现出强烈摈拒与否定自己作为一个现代人的存在状态的极端心态。

巴赞作品《绿色教会》2014年7月出版

巴赞《绿色教会》中的主人公无名青年,也是这样的一个人物,他死也不透露自己的姓名与身世,遁入山林过原始的生活,要彻底割断自己身上所有一切社会纽带而把自己还原到原始人的状态,甚至他第一次出现时,就用力把自己的手表扔得远远的,他宁可利用树影与原始的方法来作息,他所扔掉的正是作为人类的时间意识的体现……

这类人物在文学中不止一次出现,仅仅是由于作家对现代物质文明产生了卢梭式的厌弃倾向而凭空臆造出来的?这也是像蝙蝠侠那样的纯幻想人物?事情并不这样简单,据巴赞本人说,他之所以写出《绿色教会》中的无名青年这个人物,是因为从德国报纸上看到有一个人在原始森林里独自生活了十年的消息……因此,图尔尼埃笔下鲁滨孙的改宗,不仅是这个人物本身精神过程发展的结果,而且更是两三个世纪以来人类一个特定方面精神过程的产物。

鲁滨孙主题始终是文化界关注的话题,汤姆·汉克斯2000年主演的电影《荒岛余生》就是鲁滨孙的现代版演绎

精神生活的过程是物质生活过程的产物,现实关系发展过程的产物,它一旦产生、完成,本身就构成了一种现实,何况这种精神生活的过程是社会性的,而不是纯粹个人性的、个别性的。这就是小说十分现实的现实意义。这类小说作为人类物质文明现实社会发展中的一种反思出现,它以骇世惊俗的、近乎极端的方式,对现代文明,表示了否定的态度,然而,这不过是事物永恒的规律“否定之否定”运作过程中的一环,它决不会摧毁整个人类的文明成果,它否定的倾向肯定会引起严肃的关注,焦急的忧虑,激起深刻的思考,强烈的意愿,汇集为一种潮流,有助于人类文明在否定之否定的更高层面上,发展得更全面、更健康,成为自然化的文明,绿色的文明。(2008年)

(完)

相关书目推荐

礼拜五或太平洋上的灵薄狱

(法国二十世纪文学译丛)

[法] 米歇尔·图尔尼埃 著

王道乾 译

《礼拜五或太平洋上的灵薄狱》是一篇“现代文明衰亡记”的寓言,它戏仿笛福名著《鲁滨孙漂流记》的题材,在主题上却反其道而行之。

鲁滨孙孤独一人被弃荒岛后,按西方文明社会的模式将荒岛治理得井井有条。礼拜五来到荒岛后,非但没有被驯化为鲁滨孙的奴隶,反而以其自然的天性将文明的迹象破坏得一干二净,同时也慢慢影响了鲁滨孙,使这个西方文明的代表逐步抛弃了原有的文化传统,变成了一个能与太阳进行直接交流的与大自然融合一体的元素之人;最终鲁滨孙自愿留在荒岛,拒绝返回文明社会。不啻为一部讲述一种特定精神生活的成人童话。

桤木王

许钧 译

《桤木王》是图尔尼埃最著名的代表作之一,荣获法国1970年龚古尔文学奖。

小说以二战为背景,讲述了一个经营汽车修理库的法国人迪弗热在整个二战八年中的经历与感受。作品虽明确以二战为背景,却又完全避开了对战争的正面描写,集中描写的是主人公在此期间的种种直觉、感觉和感受,而且将这一切称之为“征兆”,“征兆”又被刻意处理为一则则寓言,作者正是希图通过这些征兆与寓言,来表现多重、多层次的主题与哲理,表现作者对于人生、人性、历史、战争等的深层思考,具有极高的思想和艺术价值。

皮埃尔或夜的秘密

柳鸣九等 译

《皮埃尔或夜的秘密》从图尔尼埃几部短篇小说集中精选而成,堪称他最优秀的短篇小说结集,集中体现了作家凝练完美的形式、隽永深刻的寓意、色彩缤纷的睿智,以及可与莫泊桑媲美的纯净的语言风格和完美自然、精当利落的叙述风格。代表了图尔尼埃在短篇小说上最杰出的成就,在人才辈出的法国当代文学中具有经典性的地位。

上海译文

文学|社科|学术

名家|名作|名译

长按识别二维码关注

或搜索ID“stphbooks”添加关注